| 2016.06.21 | ||

|

|

夏服を着た女たち

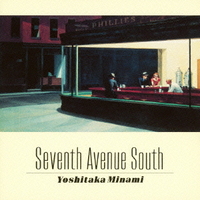

南佳孝 Seventh Avenue South (1982) |

| ||

梅雨に入って間もないというのにいきなり真夏のような陽気に包まれて、今年も酷暑の予感です。

夏が近づいてきた週末、この東京でも街ゆく女性たちがどことなく明るく軽やかで華やかに通り過ぎていくと、“夏服を着た女たち”というフレーズが頭をよぎります。ニューヨーク生まれの作家、アーウィン・ショーの代表作ともいえる短編「夏服を着た女たち」。常盤新平さんの翻訳で日本でもつとに有名です。

若い頃、雑誌“ザ・ニューヨーカー”の作家たちに耽溺したことがありました。トルーマン・カポーティ、ジョン・アップダイク、ジーン・スタッフォード・・・。とりわけアーウィン・ショウは“ニューヨーカー”を象徴する作家でした。初めてニューヨークに行った時、ろくすっぽ読めもしないのにニューススタンドで買い求めた“ザ・ニューヨーカー”。茶色く変色して今も本棚にいます。

久しぶりに常盤さん訳のショーの短編集を引っ張り出して奥付を見るとこの本を買ったのが高校3年の年でした。今もって理解しているとはとても言い難いけど、久しぶりに読み返してみると高校生にこの短編集の何が理解できていたのか、まったくわかりません(笑)。

「夏服を着た女たち」はてっきり夏の話だとずっと思っていたのですが、読み返してみると実は秋の話だったのですね。

『五番街に日がさしているころ、二人はプレヴールを出て、ワシントン・スクェアのほうへ歩いていった。十一月でも、陽ざしは暖かく、いかにも日曜日の朝らしかった』(アーウィン・ショー/常盤新平訳)

中年に差し掛かろうかという夫婦が日曜日の朝、ニューヨークの街を歩いています。夫はニューヨークの美しい女性たちについつい目が行ってしまう。せっかくの日曜日の雰囲気を台無しにされて、夫に小言を言ってしまう妻。イライラからつい開き直ってしまう夫・・・。凡そ辛気臭い展開になっていくのですが、これがワシントン・スクェアの日曜日の朝だと、不思議に抑制された男女の会話として収斂していきます。

この展開がとても高校生に理解できていたとは思えません(笑)。

しばらくたって、南佳孝さんの同名曲を聴きました。これもニューヨーク州生まれのアメリカを代表する現代画家、エドワード・ホッパーの代表作“ナイトホークス”をジャケットに配したアルバム『Seventh Avenue South』(1982)に収録された「夏服を着た女たち」。ニューヨークで録音されたこのアルバムはストリングス・アレンジャーにNick De Caroを迎えたほか、Rick Marottaのドラム、Tony Levinのベース、David Spinozzaのギターなどを配し都会的な雰囲気を醸し出しています。

松本隆さんを中心に手掛けられた詞は、散文的というか、まさに“ニューヨーカー”のように都会生活の断片を切り取った短編小説のような風景が紡ぎ出されています。アルバムが出たのが、82年。常盤さんがショーの短編を編んだのが79年。ショーの原題もこの曲名のクレジットも同じ「The Girls In Their Summer Dresses」であることから、松本さんがショーの作品からインスパイアを受けて書いたことが伺えます。

もっとも松本さんの詞は街を歩く夏服の女性に、よりフォーカスしていて、僕が夏の初めに決まってこのフレーズを思い出すのは、むしろこの曲から受ける印象のほうが強いからだと思います。

今年も軽やかに街に時放たれていく夏服を着た小鳥たちに目を奪われると、夏が始まるのです。

tweet